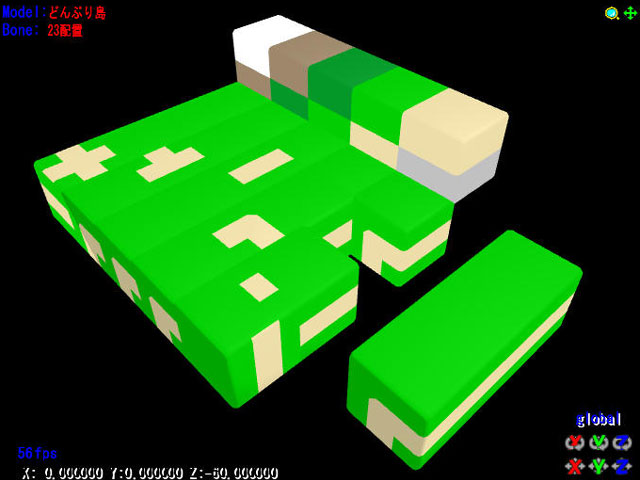

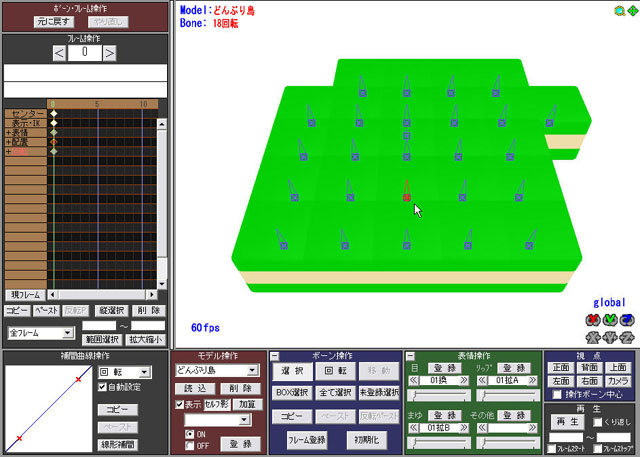

『どんぶり島』は立方体のブロック25個でできています。

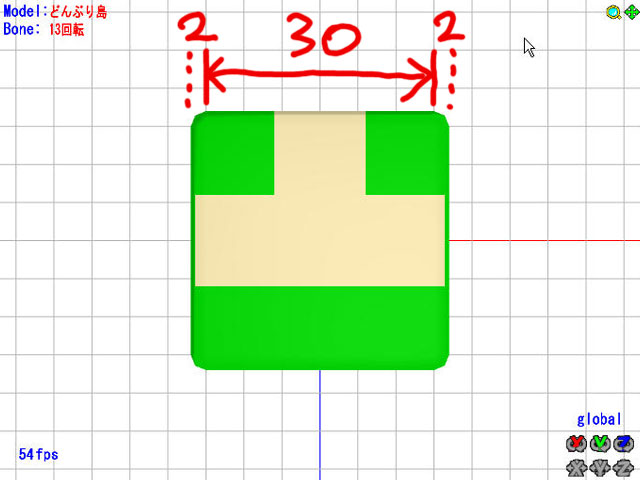

ブロックの一辺は 30 です。それにブロック同士が重なる遊び部分が 2 の分だけ膨らんでいます。

ブロックのボーン同士の間隔は、ぴったり 30 になります。

表情操作でカラーのブロックや、3ブロック分の長さのブロックに切り替えられます。

|  |

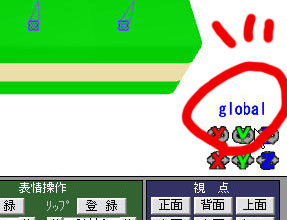

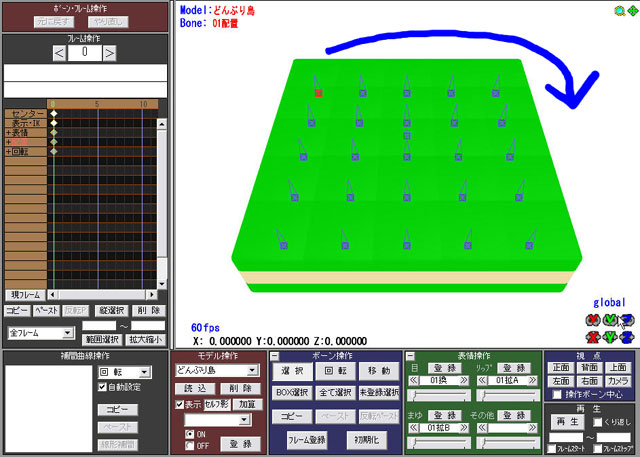

ブロックのボーンは、「配置」と「回転」の2つが、クリックで切り替わります。

左上から右下に01〜25となっていますが、移動しているとブロック番号がわかりにくくなるので、常にボーンを表示しての直接クリックする操作方法をお勧めします。

ボーン操作は「グローバルモード」をお勧めします。

マウスでの移動/回転では、直感的に操作できるけれど、ぴったり綺麗に並べるのが大変、というか不可能。

数値入力ならきれいに配置できるけれど、座標や角度を頭で計算しないとならなくて、めんどくさい。

ところが、その二つの良いとこ取りをすると意外と簡単に、直感的に操作しながらぴったり綺麗に並べることができます。

以下、そのやり方を簡単に説明していきます。

基本は、片手にマウス、片手にキーボード……です。

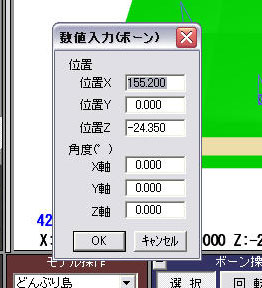

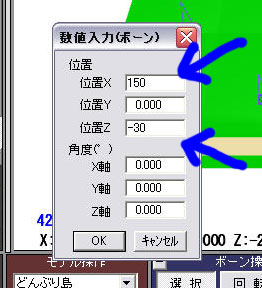

01のブロックを矢印の位置に移動する場合、ブロック同士の間隔は上で説明したように 30 なので、数値入力で X=150,Z=-30 と入力すればいいのですが、離れた場所に配置したり、一時的に横に避けておいたブロックを再配置する時などは、計算するのがめんどくさいわけです。

そこで……

まずは深く考えずにマウス操作で、おおよその位置まで移動させちゃいます。

厳密にぴったりじゃなくて、全然OK。

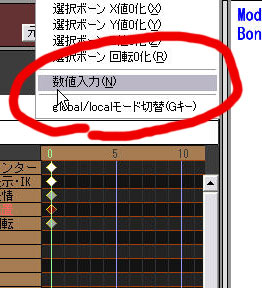

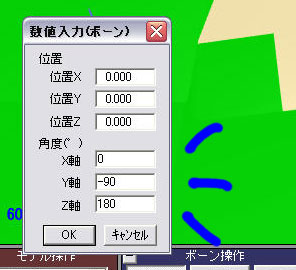

そこで、数値入力 を開きます。

|  |

30の倍数に近い、中途半端な数値になっている項目を、30の倍数ぴったりの数値に書き換えれば……

|  |

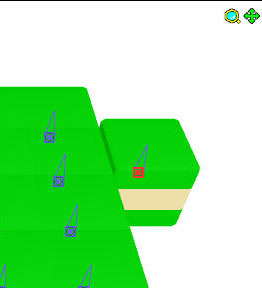

このように、ぴたっと綺麗に収まります。

この方法で、一時的に配置に邪魔なブロックを離れた場所に避けておいて、後で別の場所に配置しなおす……というようなことも、簡単にできます。

基本的に移動・配置と同じです。

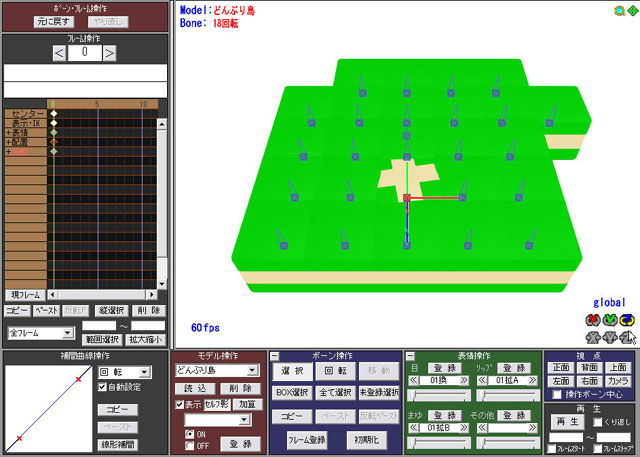

たとえばこの18番ブロックを十字路にするには……

マウスで回転させて十字路の面を上にします。

ちょっとぐらいなら傾いててもOK。

|  |

角度の値は、0, 90, -90, 180 の種類なので、それに近い中途半端な値を、ぴったりに書き換るだけ。

入力する値は決まり切っているし、数値入力の項目を見れば、入力する軸も一目瞭然なので、慣れてくるとルーチン化してきて、片手にマウス片手にキーボードで、サクサクとマップエディット出来るようになるとおもいます。

ていうか、自分がもうそうなっちゃってるのでw

※設定したマップの保存についての注意点

ポーズデータでは表情操作に割り当ててある、カラーブロックへの切り替えやサイズ変更が保存されないので、モーションデータでの保存をお勧めします。

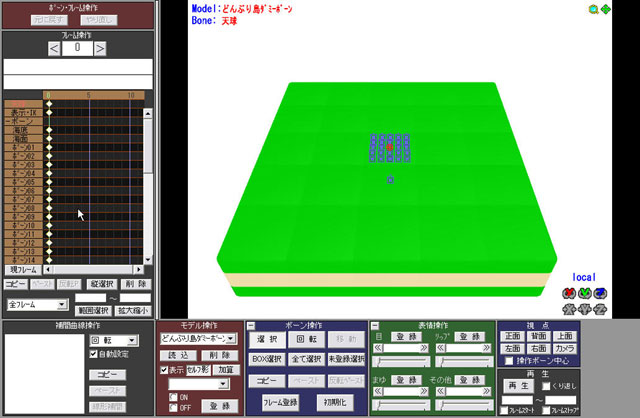

マップエディットの操作性向上のため、本体の「どんぶり島pmd」には、各ブロックの配置/回転ボーン以外はセンターボーンしかありません。

そのため、海面や海底の設定、アクセサリの配置用に、専用のpmdを別に読み込みます。

地面影表示を切っておきましょう。

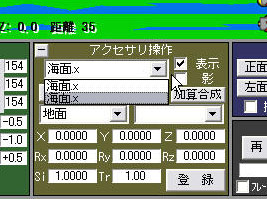

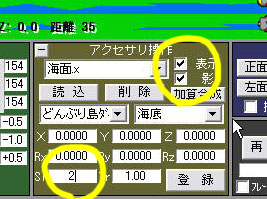

付属アクセサリ 海面.x を2つ読み込みます。

とりあえず、海面と海底は同じ 海面.x を使います。

リストで上の海面.xを、海底ボーンに、サイズ2倍、影あり で登録します。

リストで下の海面.xを、海底ボーンに、不透明度0.5〜0.8、影無し で登録します。

するとこんな感じになります。

海底のサイズを拡大するのは、水平線を綺麗に見せるためです。

海面の不透明度はお好みで数値を調整してください。

海面や海底の位置も、ボーンの移動で調整できます。

【備考】

引き気味のカメラの時など、セルフシャドウの距離設定に気をつけて下さい。

海面に設定した海面.xは、背景のアクセサリ編集で、常にリストの一番下におくのをお勧めします。

海面.xをもう一つ読み込んで、海面ボーンに180度裏返して海面と同じ設定で登録すると、水中から見上げた時も海面が見えるようになります。

その他、〜.x のアクセサリは、24個あるダミーボーンに登録して自由に配置して下さい。

DONKEY (donburiroom)

http://www.donburiroom.com/